目次

日本の医療システムにおいて、クリニックは地域医療の重要な担い手として機能しています。

特に、地域住民の健康を支えるためには、医療機関の効率的な運営が不可欠です。その中でも、レセプト業務はクリニック運営において重要な位置を占めており、医療機関が診療報酬を受け取るために欠かせないプロセスです。

しかし、レセプト業務は煩雑かつ時間を要するため、クリニックのスタッフにとって大きな負担となることが少なくありません。

こうした課題に対して、効率化の手段として「外注」の活用が注目されています。

レセプト業務の効率化が求められる背景

クリニックは、通常限られた人数の医療スタッフで診療を行っています。医師、看護師、医療事務スタッフが連携して診療業務を円滑に進めていく中で、特に医療事務スタッフにかかる負担が大きくなりがちです。レセプト業務は、毎月の診療データを集計し、審査支払機関に提出するため、締切に追われながら作業を進めることが多く、月末月初など業務の繁忙期にはスタッフの疲労が溜まる原因ともなります。

加えて、日本の医療制度は年々複雑化しており、診療報酬点数表の改定や新たな保険制度の導入などにより、レセプト業務に求められる知識やスキルも進化しています。その結果、専門的な知識を持ったスタッフを確保することが難しくなっており、特に人材不足に直面しているクリニックでは、レセプト業務が大きな負担となっています。

【参考】直近の制度改定

「中医協 総-8-3 7.1.29」より

医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直しについて

~令和7年4月から電子処方箋未導入の点数が新設~

令和7年4月からは、電子処方箋の導入の有無によって加算点数に差が生じます(電子処方箋が未導入でも引き続き算定は可能)

➀医療DX推進体制整備加算

令和7年4月~9月まで

・医療DX推進体制整備加算1 12点 (マイナ保険証利用率 45%)

・医療DX推進体制整備加算2 11点 (マイナ保険証利用率 30%)

・医療DX推進体制整備加算3 10点 (マイナ保険証利用率 15%※1)

(※1 小児科外来診療料は別途設定あり)

<新設>(※)電子処方箋要件なし

・医療DX推進体制整備加算4 10点 (マイナ保険証利用率 45%)

・医療DX推進体制整備加算5 9点 (マイナ保険証利用率 30%)

・医療DX推進体制整備加算6 8点 (マイナ保険証利用率 15%※2)

(※2 小児科外来診療料は別途設定あり)

➁在宅医療DX情報活用加算

・在宅医療DX情報活用加算1 11点

<新設>(※)電子処方箋要件なし

・在宅医療DX情報活用加算2 9点

(※)令和7年10月以降のマイナ保険証利用率の算定要件は、附帯意見を踏まえ、本年7月を目途に検討・設定されます

こうした背景から、クリニック運営の効率化を図るために、レセプト業務の改善や効率化が求められています。

レセプト業務の外注という選択肢

レセプト業務の効率化を実現する一つの手段として、外注の活用が挙げられます。

外注とは、クリニックの内部で行っていた業務を外部の専門業者に依頼することです。

これにより、クリニック内での業務負担を軽減し、医療スタッフが本来の診療や患者対応に集中できるようにする効果が期待されます

外注のメリット

1.業務負担の軽減

レセプト業務を外注することで、クリニックの医療事務スタッフが毎月行っていた煩雑なデータ入力や請求作業を外部に委託できます。その結果、内部のスタッフは他の業務にリソースを割けるようになり、全体の業務効率が向上します。特に、繁忙期やスタッフが少ないクリニックにとっては大きなメリットです。

2. 専門性の活用

レセプト業務に関しては、専門的な知識や経験が求められます。外注先の業者は、診療報酬制度や保険請求に関する最新の情報を常に把握しており、正確かつ迅速な業務遂行が期待できます。これにより、内部スタッフが診療報酬点数表や法改正の対応に苦慮することなく、安心して業務を任せられます。

3. コストの最適化

外注には初期コストがかかるものの、長期的にはコスト削減につながることがあります。例えば、レセプト作成のために専門的なスタッフを雇用し続けるよりも、外注する方が人件費や教育コストを抑えることができるケースもあります。特に、一定のレセプト業務量があるクリニックでは、外注によって労力と費用のバランスをとることが可能です。

外注のデメリット

一方で、外注にもいくつかのデメリットがあります。

1. 外部依存のリスク

業務を外注することで、クリニックは外部業者に依存することになります。万が一、外注先の業者が業務を適切に遂行できなかったり、トラブルが発生した場合、クリニックの運営全体に影響を及ぼす可能性があります。そのため、外注先の選定には慎重さが求められ、信頼性の高い業者を選ぶ必要があります。

2. コミュニケーションの課題

外部業者との間で適切なコミュニケーションを取ることが重要です。クリニック内での業務進行や特定の患者情報に基づく対応が必要な場合、外部の業者がそれを十分に理解しているかどうか確認する必要があります。また、情報共有の遅延や不備が生じると、レセプト業務全体の効率が低下するリスクもあります。

効率化のための技術活用

外注と並行して、レセプト業務の効率化を図るために技術的なソリューションを活用することも重要です。近年、医療分野ではIT技術の進化が進んでおり、クラウドベースのレセプトチェックソフトやAIを活用した自動化ツールが登場しています。

例えば、クラウドベースのレセプトチェックシステムは、インストール不要であるため、ハード面の導入ハードルが低く、複数のスタッフが同時にデータを確認・編集できる環境が整います。これにより、業務の効率化が図れると同時に、外注先とのデータ共有も円滑に行うことができます。

さらに、AIを活用したレセプトチェックツールを導入すれば、レセプトの不備や入力ミスを自動で検出し、正確な請求を行うことができます。AIは大量のデータ処理を得意としているため、業務量が多い場合でも高速かつ正確に作業を進めることが可能です。

まとめ

クリニックにおけるレセプト業務は、医療機関の運営にとって重要な要素でありながら、煩雑で負担の大きい作業です。その効率化を図るためには、外注の活用が有効な手段となる場合があります。外注により、専門的な知識を持つ業者に業務を委託することで、内部のスタッフの負担を軽減し、業務の効率化が実現します。

ただし、外注にはリスクやデメリットも存在するため、クリニックは慎重に外注先を選定し、業務の進行状況を適切に把握することが求められます。加えて、技術の進化を活用してレセプト業務の自動化や効率化を図ることで、さらなる業務改善が期待できるでしょう。

結果的に、外注と技術の活用を組み合わせることで、クリニックの運営がより効率的かつ効果的になることが見込まれます。今後、クリニック運営においては、効率化を追求しつつ、患者様に対する質の高い医療サービスを提供することが重要な課題となっていくでしょう。

医療事務の外注について

レセプトチェックソフト「チェックアイDX」について

特長や機能を最大限ご活用いただくための方法をご紹介します

(毎月 中旬~下旬頃 開催予定)

導入後1年が経過した、クリニック様の事例を

インタビュー形式で掲載しております

レセプトチェックソフト「チェックアイDX」

ニチイ学館の「チェックアイDX」は、クリニック向けのクラウド型レセプトチェックソフトであり、導入コストも少なく、導入作業及び初期設定が簡便です。

前項の5点のような要因から、システム導入に不安のあるクリニックでも安心してご利用いただけます。

特徴(一部抜粋)

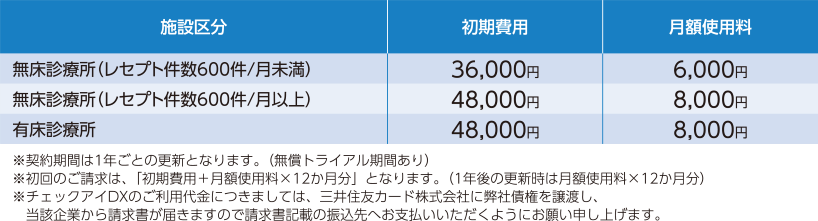

1.導入コストが低い

以下のように、比較的安価な費用で導入可能です。

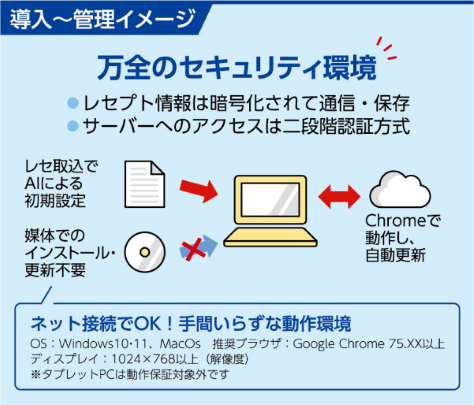

2. クラウド型で簡単導入

お申込手続き後、WEBブラウザでログイン・動作するため、面倒なパソコンへのインストールは不要です。

3.万全のセキュリティ体制

レセプト情報は暗号化されて通信・保存、サーバーへのアクセスは二段階認証方式となり、 万全のセキュリティ環境でご利用いただけます。

4.初期設定はAIにおまかせ・学習機能で点検精度向上

直近のレセプトデータ取り込みで、AIによる設定やシンプルな操作により、従来よりも初期設定が簡単になります。

初期設定ルールにて自動点検の後、画面点検を行うことで、貴院に合った点検をAIが学習・カスタマイズします。点検しながら設定が反映されていくため、カスタマイズに手間をかけずに点検精度が上がり、次回点検の作業が軽減されます。

5.シンプル操作ですぐに使える

Webブラウザ上のシステムであり、マウス操作がメインで操作が分かりやすく、導入後すぐに使えます。

「チェックアイDX」の詳細な内容や、お申込は以下のリンクよりアクセス可能です。 お申込にて、無償トライアルを最大で2ヶ月間と、余裕を持ったスケジュールでお試しいただけます。

レセプトチェックソフトの導入はレセプト業務の効率化に寄与するものとして、重要性はますます高まっています。

是非、当社のチェックアイDXの無償トライアルにて「点検結果をAIが学習していく、新しいレセプト点検」を体験いただき、導入いただくことでクリニックの経営改善の一助としていただければ幸甚です。