医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインは、医療機関が広告を行う際に守るべきルールを定めた指針です。厚生労働省が策定しており、患者が正しい情報を得て適切に医療を選択できるようにすることを目的としています。

医療は専門性が高く、一般の人が治療内容や医療技術の良し悪しを判断するのは難しいため、誤解を招く広告があると、患者が不適切な治療を選んでしまうリスクが高くなります。誤解を招く広告…つまり、虚偽や誇大な表現を用いた広告を防ぎ、適切な医療情報を提供するために、医療広告ガイドラインが定められています。

本コラムでは、医療広告ガイドラインの基本的な考え方や、医療機関のホームページで禁止される表現などを詳しく解説します。医療機関の広報・広告に関わる方は、ぜひ参考にしてください。

※本コラムは2025年1月末日時点の情報に基づいています。

医療広告ガイドラインの規制の対象

医療広告ガイドラインの規制の対象は「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」です。これは、医療機関が提供する医療サービスについて、患者や一般消費者に向けて発信し、受診を促すことを目的とした広告を指します。

規制対象となる広告媒体の具体例は以下のとおりです。

- チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)

- ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの

- 新聞、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光によるもの

- 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)

- 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの

特に注意すべきは、医療機関のホームページも医療広告とみなされる点です。

ホームページにおける広告可能事項の限定解除

医療広告ガイドラインでは、患者が正確で信頼性の高い情報を得られるよう、広告できる項目を限定しています。この「広告できる項目」のことを「広告可能事項」といい、たとえば医療機関の名称、所在地、診療科目、診療時間などがこれに該当します。

ただし、医療機関のホームページについては、一定の条件を満たすことで広告可能事項の限定が解除され、より詳細な情報を掲載することが可能となります。

広告可能事項の限定解除の要件

医療機関のホームページの場合、以下の要件を満たすことで、広告可能事項以外の内容を掲載することができるようになります。

- 患者が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトであること。

- 表示される情報の内容について、患者が容易に照会できるよう、問い合わせ先を明示すること。

- 自由診療に関する治療内容や費用等の情報を提供すること。

(通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間及び回数など) - 自由診療に関する主なリスクや副作用等の情報を提供すること。

以上の要件を満たすことで、広告可能事項の限定が解除され、患者にとって有益な情報をホームページ上に掲載できるようになります。

しかし、広告可能事項の限定が解除されたからといって、どんな広告でも認められるわけではありません。

次項に挙げるような広告や表現は禁止されているため、ホームページを制作する際は十分に注意しましょう。

禁止される広告表現と具体例

医療広告には"禁止される広告"があり、医療広告ガイドラインでは"禁止の対象となる広告の内容"が定められています。これらは、広告可能事項の限定解除の要件を満たしたホームページでも引き続き禁止されるため、必ず確認しましょう。

以下に、医療広告ガイドラインで禁止される広告を、例文と合わせてご紹介します。

なお、本コラムで紹介する例文は、医療広告ガイドラインで禁止されている表現の一部です。禁止される広告の詳細は、医療広告ガイドラインおよび医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)をご確認ください。

× 虚偽広告

"内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)"は禁止されています。

✕ 「絶対安全な手術です!」

絶対安全な手術等は、医学上あり得ないので、虚偽広告として取り扱われます。

✕ 「厚生労働省の認可した○○専門医」

専門医の資格認定は、学会が実施するものであり、厚生労働省が認可した資格ではありません。

✕ 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)

根拠・調査方法の提示がないものは、虚偽広告として取り扱うべきとされています。

× 比較優良広告

“他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)”は禁止されています。

✕ 「当院は県内一の医師数を誇ります」

「日本一」、「No.1」、「最高」等の最上級の表現や、その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当します。

✕ 「著名人も当院で治療を受けております。」

著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱われます。

× 誇大広告

“必ずしも虚偽ではないが、事実を不当に誇張した表現や、人を誤認させる*広告(誇大広告)”は禁止されています。

*医療広告ガイドラインでは、「『人を誤認させる』とは、一般人が広告内容から認識する『印象』や『期待感』と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない」とされています。つまり、実際に誤認した人がいなくても、常識的に判断して誤認を招く表現であれば、違反広告となる可能性があるということです。

✕ 「知事の許可を取得した病院です!」(「許可」を強調表示する事例)

病院が都道府県知事の許可を得て開設することは、法における義務であり当然のことですが、知事の許可を得たことをことさらに強調して広告し、あたかも特別な許可を得た病院であるかのような誤認を与える場合には、誇大広告として取り扱われます。

✕ 「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」

科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の症状に関するリスクを強調することにより、医療機関への受診を誘導するものは、誇大広告として取り扱われます。

✕ 「○○手術は効果が高く、おすすめです」

科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するものは、誇大広告として取り扱われます。

× 公序良俗に反する内容の広告

“わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告”などは禁止されています。

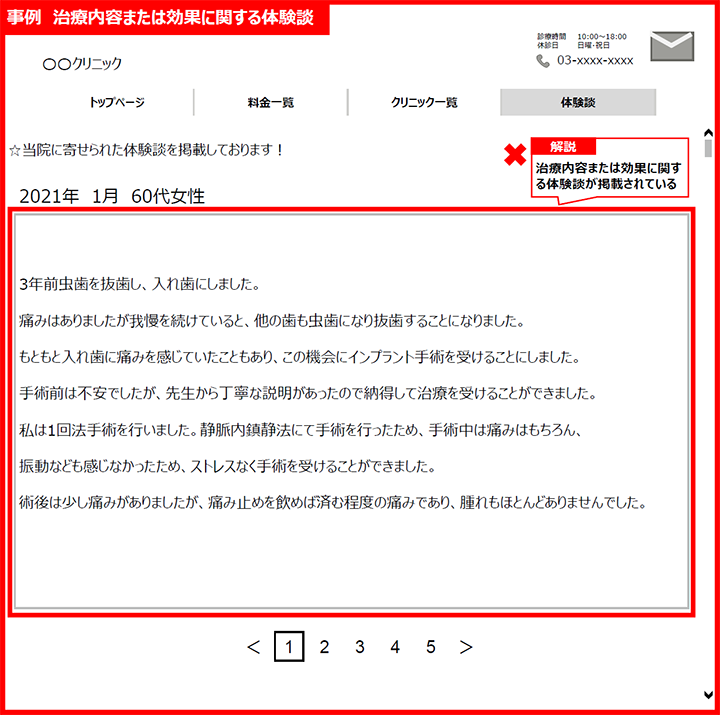

× 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

“治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介すること”は禁止されています。

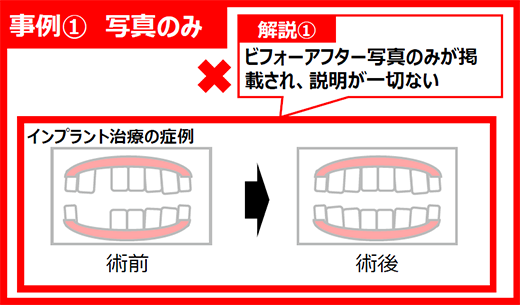

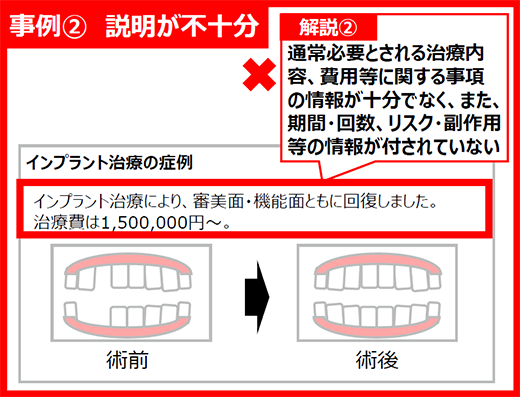

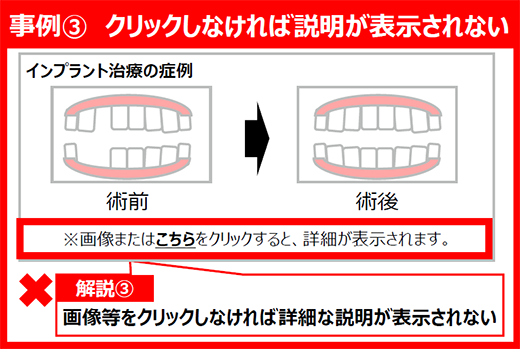

× 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

いわゆるビフォーアフター写真等については、通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付ける必要があります(個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療広告としては禁止されています)。

なお、ビフォーアフター写真等は、広告可能事項の限定解除の要件を満たした場合のみ掲載可となります。

× 品位を損ねる内容の広告

品位を損ねる内容の広告は、医療広告として適切ではなく、厳に慎むべきとされています。

✕ 「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」(費用を強調した広告)

✕ 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」(提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引)

× 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告

医薬品医療機器等法、健康増進法、景表法、不正競争防止法など、他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告は、医療広告として適切ではなく、厳に慎むべきとされています。

違反すると行政処分の対象に

厚生労働省委託事業からの情報提供や、患者・第三者から「不適切な広告がある」などの通報があった場合、当該ホームページが医療広告ガイドラインに違反しているかどうか、主に厚生労働省や各自治体の保健所が判断します。

違反が確認されると、保健所から是正指導が行われ、従わない場合は行政処分(指導・勧告・公表・罰則)の対象となることがあります。

おわりに

医療広告ガイドラインは、医療サービスの質や安全性を守り、患者にとって適切な医療選択を支援するため定められたルールです。このガイドラインの内容を十分に理解し、適切な情報提供を心がけましょう。

参考資料

※今後、法令やガイドライン等が改訂される場合があります。必ず最新の情報をご確認ください。

令和6年9月13日「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」

令和6年3月28日「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)」

※追加情報:令和7年3月11日「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)」が公開されました。

当社のMediClipsでは、「医療広告ガイドライン」に則ったホームページ制作をサポートします。

医療機関・調剤薬局向けホームページ制作サービスMediClips(メディクリップス)サービス詳細ページはこちら▶